39.代償分割について

「代償分割」ってご存じですか?

前回の「38.共有名義にするのは、なぜダメなの?」でも書きましたが、不動産の共有名義を避ける有効な手段です。

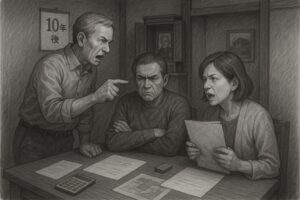

また、「相続はもめる」と聞くことが多くありますよね。

それは、相続する財産の”価値の違い”による不公平感が原因になるからですよね。

この不公平感を避けるための有効な手段のひとつも、じつは「代償分割」なのです。

だからこそ、今回お話しする代償分割は、いつも以上にじっくり読んでいただけると嬉しいです。

そこで、

「代償分割とはどんな方法ですか?相続での効果はどのくらいあるかを教えてください」とChatGPTに聞いてみました。

ChatGPTの答えは、以下の通りでした。

代償分割(だいしょうぶんかつ)は、遺産の一部(たとえば自宅不動産や自社株)を特定の相続人が“現物のまま”引き継ぎ、その代わりに他の相続人へ「代償金」(お金や物)を支払って均衡を取る分割方法です。現物分割が難しいときに選ばれる、遺産分割の正式な手法のひとつです。国税庁

何が“効く”の?(実務効果)

-

共有回避でトラブル予防:不動産や自社株を単独名義にでき、管理・売却・担保設定がスムーズ。共有化リスク(修繕、賃料分配、売却同意など)を避けられます。

-

事業・住まいを守る:後継者に会社・自宅をまとめて承継し、他の相続人は代償金で公平性を確保。

-

税務上の取扱いが明確:相続税では、

-

支払う側の課税価格=「取得した現物の価額 - 支払った代償金」

-

受け取る側の課税価格=「(相続等で得た現物の価額)+ 受け取った代償金」

となります(国税庁タックスアンサーNo.4173)。**代償金は“相続税の対象”**になり、贈与税ではありません(原則)。国税庁

-

-

小ワザが効く:代償金の原資を死亡保険金にしておく設計が定番。死亡保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があり、代償原資の一部を“実質非課税”で用意できます(受取人が相続人の場合)。国税庁+1

どのくらい効果がある?(シンプル例)

-

遺産:自宅1億円/相続人:長男・次男の2人

-

長男が自宅を相続し、次男に代償金5,000万円を支払う場合

-

長男の相続税の課税価格=1億円-5,000万円=5,000万円

-

次男の相続税の課税価格=受け取った代償金5,000万円

→ 課税ベースはキレイに半分ずつに調整できます(計算根拠:No.4173)。※相続税の総額の計算方式自体は法定相続分ベースで行う点は従来どおりですが、個々の負担調整や各種特例の当て込みがしやすくなるのが実務上の効き目です。国税庁

-

盲点・注意点(ここを外すと逆効果)

-

不動産取得税がかかる可能性

不動産を代償分割で取得した場合、一部自治体では「相続による取得」に含めず不動産取得税の非課税対象外と明記。東京都主税局Q&Aは**「代償分割は相続に含まれません」としています(税率目安:土地3%、家屋4%・軽減あり)。地方税なので、最終判断は各都道府県の主税局で要確認(愛知なら県税事務所)。東京税務局+1

※相続登記の登録免許税は相続原因なら0.4%が原則**、小口土地の免税などの特例もあります。国税庁+1 -

代償金を“物”で払うと譲渡課税リスク

代償金を現金ではなく不動産等の現物で支払うと、支払側に**譲渡所得課税(売却扱い)**が出る取扱いがあるので避けるのが無難。公益社団法人 全日本不動産協会 - -

金額が過大だと“贈与”認定リスク

評価が偏り過大な代償金だと、贈与税と判定されるおそれ。評価方法(路線価・固定資産税評価額・時価)を揃え、遺産分割協議書に「代償分割」「金額・期日・原資」を明記しておくのが安全策。公益社団法人 全日本不動産協会 -+1 -

資金繰り

支払う側は代償金の原資確保が必須。ここで死亡保険金(非課税枠あり)や生命保険信託を組み合わせると、納税・代償を同時に解決しやすいです。国税庁+1

こんなときに特に有効

-

遺産の大半が分けにくい資産(自宅・収益不動産・自社株・農地・事業用資産)。

-

共有を避けたい、売却せずに承継したい、同居家族を住まわせ続けたい。

-

事業承継で後継者に集中させ、他の相続人へ公平に現金補填したい。

“追加の税金を発生させずに”(= 譲渡所得税・贈与税などを出さずに)代償分割するなら、代償金の支払いの基本は『現金』一択です。

その現金の原資づくりは生命保険が定番です。

理由は、

死亡保険金には500万円×法定相続人の非課税枠もあります。

なぜなら、生命保険は「みなし相続財産」なので、遺産分割協議の対象外ですし、

これを説明した資料をご覧になる場合は、こちらをクリックしてください。

愛知県全域【名古屋市、西尾張地方(一宮市、稲沢市、江南市、あま市、北名古屋市など)、東尾張地方(春日井市、小牧市、瀬戸市、日進市、尾張旭市など)、西三河地方(豊田市、岡崎市、安城市、西尾市、刈谷市など)、東三河地方(豊橋市、豊川市、蒲郡市など)】の方の相続相談にご対応いたします。相続対策は無料相談から!