伝えたいこと

-Message-

相続対策をするにあたって知っていただきたいことをまとめました。

気になる内容を見つけていただければ嬉しいです。

※ ▶ 見出しをクリックすると記事へリンクします。

★ご確認いただきたい点

私は、「笑顔相続」を実現するには関わる人の想いが大切だと考えています。

ただ、”神谷の想い”を優先することで、客観的な情報をお伝えできないのは申し訳なく思います。

そこで、

私は、客観的な情報を収集する手段として、ChatGPTでの回答を使用することにしました。

(ChatGPTの2024年時点の対話型生成AIの国内シェアは、他製品を圧倒しています。)

▶ 汗水流して残した財産が、家族が争う原因になっていることが多い?

▶ 相続発生前に対応できること。【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

▶ 相続発生後に対応できること。【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

▶ 相続発生前後でできることの違い【ChatGPT(生成AI)の意見を踏まえた窓口係の意見】

▶ 相続対策が容易にできる方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

▶ 相続対策が短期間でできる方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

▶ 相続対策が低価格でできる方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

▶ 相続対策が効果的にできる方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

▶ 相続対策が確実にできる方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

▶ 相続税を減らす方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

【コラムの目次】「伝えたいこと」が満載!

「コラム」へジャンプ🔜

「コラム」へジャンプ🔜

汗水流して残した財産が、家族が争う原因になっていることが多い?

私は、仕事柄、相続財産の問題で兄弟が争ったというお話をよく聞きます。

その原因は、親御さんが額に汗して築かれた財産の場合が多いのです。

たとえ話をします。

あなたは、お子さんが喜ぶと思ってホールケーキをお土産に買ったことはありませんか?

もらったお子さんたちは最初は大喜びしたのに、兄弟ケンカになった苦い思い出はありませんか?

原因は、ケーキを均等に分けることができなかったことですよね。

おいしいケーキを食べられるということよりも、自分の食べる分がちょっとだけ少ないというのがケンカの原因になるのですよね。

相続はこれに似ています。

財産を受け取ることはうれしいのですが、想定よりももらえる財産が少ないと言ってもめるのです。

もめても、昔のように「けんかをやめなさい!」といさめてくれる人はもういないのです。

教育費が100万円以上かかる時期だったり、体調不良で仕事を休みがちだったり、最近の物価高に困っているなど。。。

そんなときには、ついつい自分の権利を主張したくなるのは分かりますよね。

ケーキよりもすさまじい争いになることも容易に想像できると思います。

相続する財産がゼロなら、こんなことは起こりません。

相続する財産がすべて現金なら、法定相続分で分けることもできるでしょう。

でも、そんな方はほとんどいないと思います。

「自宅不動産」と「残された預金」の評価額がかなり乖離している場合を想像してみてください。

ここまでのお話で、「汗水流して残した財産が家族が争う原因になりやすい」ということはお分かりいただけたと思います。

なぜもめるのでしょうか?

じつは、親御さんが「ご自身の財産の行方を決めていない」ことが原因の場合が多いのです。

今まで親御さんは「自分に関わることはご自身で判断」されてきたと思います。

その判断に対して、お子さんは不満があったとしても文句を言うことは少なかったと思います。

なぜなら、親御さん自身の行動に対して、良いか悪いかを言う権利はないからです。

「財産の行方」を決めずに親御さんが亡くなった場合は、上のケーキの事例よりも大変なことになりそうですよね。

平等に分けたとしても、同居か?、長男か?、親御さんへの不満は?、お子さんの家計状況は?…。

兄弟仲がとてもよかったはずなのに、親御さんのお葬式の直後から急にもめ始めるのです。

もめても、昔のように「けんかをやめなさい!」といさめてくれる人はもういないのです。

もし、親御さんが「誰に、何を」と決めていたらどうでしょうか?

亡くなった後も、親御さんの想いを尊重してくれるお子さんはいると思います。

遺言書を作成したら、争う可能性はさらに減ります。

もし、親御さんが「誰に、何を、どんな理由で」渡したいとお子さん全員に伝えていたら、さらに争いは減ると思います。

とはいえ、親御さんのご意思に関わらず、「もっと欲しい」と言う子はいるでしょう。

そんな場合は、みんなで知恵を出し合って乗り越える努力をしましょう。

まずは、親御さんが「相続は自分事」と思って「誰に、何を」を決めることで、争いが少なくなると思います。

これができれば、財産を残したことが原因で一族が不仲になることは減らせると思います。

相続発生前に対応できること。【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

【質問】=親が亡くなる前に相続争いを防ぐ方法を有効な方法順に10個教えてください。

答え

親が亡くなる前に相続争いを防ぐための方法は、「生前の準備と家族との関係性の整理」がカギです。以下に、有効性の高い順に10個の方法を挙げます。

1. 公正証書遺言を作成する

内容に法的効力があり、無効や偽造のリスクが最も少ない。紛争防止効果が非常に高い。

2. 遺言の内容を家族に事前に説明する(必要に応じて)

特定の相続人に偏った内容でも、その理由(介護の貢献など)を明確にしておけば納得されやすい。「なぜこの配分なのか」を話すことは非常に効果的。

3. 遺留分に配慮した内容にする

法定相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害しないように意識。侵害すると、争いの原因になる可能性が高まる。

4. エンディングノートを作成する

法的効力はないが、親の想いや意志、価値観を伝えることで、家族の感情的対立を防ぐ効果がある。

5. 財産の全体像を明確にしておく

銀行口座、不動産、株式、借金などを一覧化(資産目録)。隠し財産や「不公平感」の防止に直結。

6. 家族全員で話し合いをしておく

相続についての基本的な考え方を共有し、希望や不満があれば早めに聞き取る。もめる家庭の多くが「親の意向を知らなかった」ことが原因。

7. 生前贈与を記録付きで行う

子どもに援助した場合(教育費、住宅資金など)は明確に記録。「もらってない」との誤解や不公平感を防ぐ。

8. 不動産の分け方を考えておく

不動産は分割が難しいため、誰に相続させるか、売却するかを決めておくことが重要。

9. 信託(民事信託)を活用する

自分の財産管理・承継を契約で定めておける制度。認知症対策としても有効。複雑な財産構成や相続人に障がいがある場合にも特に有効。

10. 専門家(弁護士・司法書士・税理士など)に相談する

感情が絡む家族間では、第三者を入れることで冷静な判断が可能。相続税対策や相続登記なども含めて総合的に相談可能。

相続発生後に対応できること。【ChatGPTに聞いてみました】

【質問】=親が亡くなった後に相続争いを防ぐ方法を有効な方法順に10個教えてください。

答え

親が亡くなった後の相続争いを防ぐためには、生前の準備が極めて重要です。以下に、有効性の高い順に10の方法を挙げます。

1. 公正証書遺言を作成する

最も有効。公証人が関与し、形式不備による無効リスクが低く、改ざんも困難。家族全員に存在を知らせておくとさらに効果的。

2. 遺言執行者を指定する

遺言の実行をスムーズに進める専門家や信頼できる人物をあらかじめ指定しておくことで、利害関係者による混乱を回避できる。

3. 遺留分への配慮をする

法定相続人の最低限の取り分を侵害しないように遺言を書く。侵害すると「遺留分侵害請求」が起き、争いの火種になる。

4. 家族会議を開く(エンディングノートの共有)

遺言の内容までは言わなくても、「財産の全体像」や「思い」を家族と共有しておくと誤解や不満を減らせる。

5. 相続財産の見える化(資産目録の作成)

不動産、預金、有価証券などの財産をリスト化。隠し財産疑惑を防ぎ、平等性を保ちやすくする。

6. 専門家に相談(税理士・弁護士・司法書士など)

複雑な財産や家族構成には、プロのサポートを入れることで中立性を保ち、誤解を減らせる。

7. 生命保険の活用

保険金は受取人固有の財産となり、スムーズな現金分配が可能。特定の相続人への配慮も可能。

8. 不動産の分割方針を明確にする

分けにくい不動産は、売却して現金化するのか、誰が引き継ぐのかを明確にしておく。

9. 贈与による生前分与の記録を残す

生前贈与を行った場合は、その記録と意図を残しておく。将来「不公平だ」と言われないように。

10. 家庭裁判所の「遺言書保管制度」を活用

自筆証書遺言を安全に保管でき、死後にスムーズに発見・開封されるので無効リスクや紛失防止につながる。

相続発生前後でできることの違い【ChatGPT(生成AI)の意見を踏まえた窓口係の意見】

●「親が亡くなった後」と質問したのですが、すべて生前にしかできない対策でした。

ですので、生前の準備が極めて重要とChatGPTは答えています。

相続対策が容易にできる方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

【質問】=相続対策が容易にできる方法を効果の高い順に5個教えてください。

答え

相続対策を比較的容易に実行できて、かつ効果が高い方法を5つ、効果の高い順にご紹介します。

1. 公正証書遺言の作成

2. エンディングノートの記入と家族への共有

3. 生命保険の活用(受取人を指定)

4. 財産目録の作成(一覧表)

5. 生前贈与の活用(年間110万円以内)

これらは比較的取りかかりやすい上に、効果も実感しやすい方法です。

相続対策が短期間でできる方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

【質問】=相続対策が短期間でできる方法を効果の高い順に5個教えてください。

答え

短期間で実行可能で、かつ効果の高い相続対策を、効果の高い順に5つご紹介します。いずれも「今すぐに取りかかれる」「数日〜数週間で完了する」ものを厳選しています。

1. 公正証書遺言を作成する (数日〜1週間)

2. 生命保険の受取人設定・見直し (即日〜数日)

3. 財産目録(財産リスト)の作成と共有 (即日〜数日)

4. エンディングノートの記入と家族との簡単な面談 (1日〜数日)

5. 生前贈与(110万円以下)の即時実行と記録化 (数日)

これらは、どれも手間が少なく・専門家の助けを借りれば短期間で完了可能な方法です。

相続対策が低価格でできる方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

【質問】=相続対策が低価格でできる方法を効果の高い順に5個教えてください。

答え

相続対策は「お金をかけなくても」効果的にできることがあります。以下に、費用がかからず(もしくは非常に低価格で)実行可能で、かつ効果の高い方法を、効果の高い順に5つご紹介します。

1. 自筆証書遺言+法務局の保管制度を利用(3,900円(保管手数料)程度)

2. エンディングノートの作成(市販 or 無料ダウンロード) (0円〜1,000円程度)

3. 財産目録を自作し、家族に共有する (無料)

4. 生命保険の見直しと受取人の再設定 (無料)

5. 家族との面談・話し合いの機会を作る (無料)

「専門家に頼まないとできない」と思われがちですが、最初の一歩は無料でできることが多いです。一方で、重要書類(遺言など)は誤りがあると逆にもめるので、完成後に一度だけ専門家のチェックを受けるのもコスパの良い選択です。

相続対策が効果的にできる方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

【質問】=相続対策が効果的にできる方法を効果の高い順に5個教えてください。

答え

相続対策を最も効果的に進める方法を、効果の高い順に5つ厳選してご紹介します。これらは、実際に「相続争いを防ぎ」「節税にもつながる」対策です。

1. 公正証書遺言を作成する

2. 生前贈与を計画的に実施する(節税+財産移転)

3. 不動産・事業承継の方針を明確にしておく

4. 生命保険を活用して現金を確保する

5. 遺言と合わせて遺留分に配慮した設計をする

公正証書遺言 + 生前贈与 + 不動産・保険の整理 = 最も強力な相続対策セット。この3つを押さえると、「争い」「節税」「円滑な分配」の3要素をカバーできます。

相続対策が確実にできる方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

【質問】=相続対策が確実にできる方法を効果の高い順に5個教えてください。

答え

相続対策を確実に実行でき、効果が高い方法を、信頼性・法的効力・実行性の観点から、効果の高い順に5つご紹介します。

1. 公正証書遺言を作成する

2. 遺言執行者を指定する

3. 生前贈与を記録付きで計画的に行う

4. 財産目録を作成し、エンディングノートにまとめて保管

5. 生命保険の受取人を明確に設定・見直し

「確実性」重視なら、公正証書遺言+執行者指定のセットが鉄板。あわせて、生前贈与や生命保険を活用すると、金銭的なトラブルも回避できます。

相続税を減らす方法【ChatGPT(生成AI)に聞いてみました】

【質問】=相続税を減らす方法を効果の高い順に5個教えてください。

答え

相続対策を確実に実行でき、効果が高い方法を、信頼性・法的効力・実行性の観点から、効果の高い順に5つご紹介します。

1. 生前贈与を活用する

2. 小規模宅地等の特例を利用する

3. 生命保険を活用する

4. 不動産の活用・活用方法の変更

5. 養子縁組で法定相続人を増やす

【まとめ】

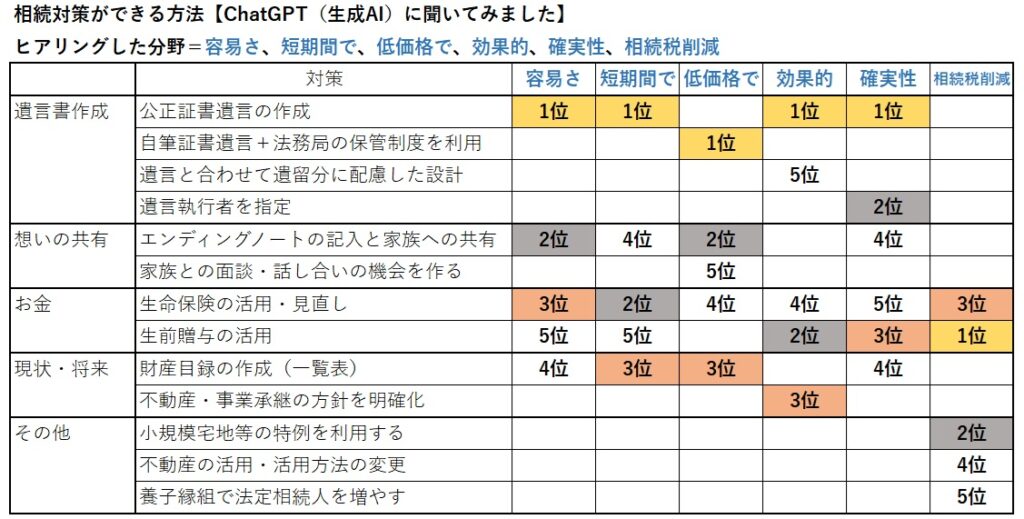

上記の結果を表にまとめました。

分野ごとの相続に効果の高い対策をご覧ください。